“Settanta acrilico trenta lana“, romanzo d’esordio della catanese Viola Di Grado, ha suscitato molto interesse ed ha ottenuto l’attenzione della critica non solo locale. Per Argo lo ha recensito Antonietta Milone.

Che tempi son questi in cui le adolescenti vengono crudelmente uccise o, a loro volta, crudelmente uccidono? È il caso di ripiegare rassegnati le pagine del nostro quotidiano o ci è data una via per penetrare all’interno di un universo tanto più inquietante, quanto più indecifrabile?

Viene distribuito in questi giorni il romanzo di una giovane scrittrice catanese, Viola Di Grado, edito da e/o, che sembra dar vita a un’eroina “nera”, come Erika o Amanda, protagoniste, non di piccoli, ma di efferati crimini dell’età dell’abbondanza.

Con sguardo lucido e acuminato come una lama, l’autrice dà voce alla rabbia implacabile di Camelia, giovanissima torinese trapiantata con i genitori a Leeds, dove studia il cinese. Sin dall’inizio del racconto ci viene presentata una famiglia “mutilata”: il padre è già andato a sfracellarsi in un fosso insieme all’amante e la madre, prostrata dal trauma, vive sigillata in uno stato di ebetudine, che rende assoluto lo sperdimento della figlia, ancora alle prese coi problemi di un’adolescente, e per di più immigrata.

La morte del padre fa precipitare la ragazza in una sorta di girone infernale, rivelandole tutta la bruttezza del mondo e saldandola a fil doppio alla madre il cui dolore si esprime in un ostinato rifiuto della comunicazione verbale, un vero e proprio “lutto delle corde vocali“. Di riflesso la protagonista, che vive un rapporto per tanti versi ancora indifferenziato con lei, prima s’inventa il dialogo muto degli sguardi, poi viene contagiata anch’essa da una radicale anoressia della parola. E siccome, nonostante l’ispirazione da serial killer, è pur sempre un’intellettuale, motiva la sua scelta come un tentativo di “bloccare le parole, come si fa con gli altri sconvenienti rumori del corpo… Non lo capiva nessuno che sono le parole che sono contrarie alla vita, ti nascono in testa, te le covi in gola, e poi in un attimo ci spargi sopra la voce e le uccidi per sempre. La lingua è un crematorio incosciente che vuole condividere e invece distrugge…”.

Comincia da qui l’avventura di Camelia alla ricerca di altre forme di linguaggio, compresa la scrittura morfosillabica cinese, che costituisce la pista più originale del romanzo, non senza passare attraverso un’esasperata espressività nella scelta del vestiario, stravolto anch’esso sì da rendere all’esterno la sua immagine interiore. I suoi jeans, le sue salopettes vengono attinti dal cassonetto e “personalizzati” in modo da esibire bottoni sotto le ascelle, maniche sempre di numero dispari, sfolgoranti intarsi in sedi opportune, per esempio una peonia applicata nel punto più basso del cavallo, a segnalare il micidiale pericolo di quella vagina estranea che si è portata via suo padre. Non c’è momento che la nostra eroina, armata di forbici o di coltellini tascabili non sfoghi la sua ossessione e la sua furente gelosia –altro che la svenevole depressione di Livia! -decapitando innocui fiori, “stuprando” primaverili violette o “sverginando” tenere margherite (e chissà mai cosa vuol dire la marcata presenza di tante metafore tipicamente maschili).

L’incontro con Wen, che gestisce un piccolo negozio d’abiti cinesi, fa sperare che la ragazza si conceda e conceda ai lettori una pausa a tanta sovreccitazione, imbarcandosi per rotte più praticabili e normali. Illusione. Camelia trae spunto da questo incontro per approfondire il cinese e il suo difficile sistema di lingua ideografica e si esercita come un antico calligrafo a tappezzare il soggiorno della sua casa di segni variopinti e incomprensibili.

“La coda pelosa per il cane, il ghiaccio per il freddo, l’albero per il letto, la seta per il colore rosso del cappotto di lei…” sono le chiavi di un film che vengono annotate sulle mani. Dunque, persino lo studio di una lingua orientale diventa per Camelia una sfida al massimo livello. “Potevo starmene tutta la notte a fare questo gioco, restituire una logica univoca alle cose, potevo fregare il sonno”. Ma, dopo aver acquisito la capacità di sezionare le sillabe di una parola, riportando ciascuna alla sua chiave, grazie alla scaltrezza di sapere che la chiave di “spazzatura” è la stessa di “ispirare” e quella di “treno” è “fuoco”, riuscirà Camelia a decifrare il mondo o almeno ad essere meno stralunata e infelice?

Tutti gli strumenti della comunicazione e anche quelli dell’arte (la madre è una brava flautista e la ragazza condivide col padre la passione per il cinema) vengono distorti da un’espressività funerea, che li fa risuonare a vuoto, sia perché il microcosmo di Chistopher Road, una via talmente brutta da essere una prova che Dio non esiste, è respingente al punto che sembra aver fatto fuggire dal pianeta ogni persona, sia perché l’ego dell’eroina è così dominante da fagocitare tutti gli altri personaggi e da rappresentarsi come vox-clamans-in-deserto.

Anche la madre è un personaggio improbabile, una sagoma di cartone indegna d’ispirare alla figlia un’aggressione edipica. Non solo Livia non è madre castrante, ma condivide in parte con lei la passione di fotografare buchi, esattamente come Camelia è attratta dall’oblò delle sue lavatrici, trasparente metafora messa lì a ricordarti che c’è sempre un fosso che ti attende al varco, pronto a inghiottirti come una vagina sporca di terra. Che la voce materna risuoni dall’interno dell’animo della protagonista è rivelato dalle battute fin troppo esplicite, benchè lanciate da sguardi, con cui Livia rimbrotta la figlia. “Se non glielo dici tu a quel povero ragazzo glielo dico io cosa fai con suo fratello dio santo ti costa così tanto un briciolo di onestà”.

Piuttosto difettoso perché troppo repentino risulta poi l’incontro di Livia con Francis. Anche Wen è un personaggio minuscolo. Esce di scena lasciando il sospetto che sia impotente e di sicuro non ha nerbo, né statura d’assassino, tant’è che Camelia gli preferisce il suo doppio, il fratello balordo.

In questa totale assenza di relazioni, è naturale che umani diventino gli oggetti, il paesaggio, il sole -quando c’è- e tutto un mondo virtuale che si anima grazie a una mirabolante copia di figure retoriche. Non c’è dubbio che la bravura dell’autrice nello sperimentare ogni forma di linguaggio sia prodigiosa, al limite del virtuosismo e dell’acrobazia verbale. Ci troviamo in presenza del talento di una scrittrice dotata di bulimia metaforica, che nello scambio tra simbolico e reale non esiterebbe a vendersi l’anima a favore del primo.

Proprio per questo “Settanta acrilico, trenta lana” non è un noir, è un romanzo sulla solitudine dei “numeri primi”, ![]() ovvero dei nostri giovani più preparati e più offesi dalla condanna all’universo claustrofobico che il mondo degli adulti gli ha riservato. Nella scrittura artificiale, acrilica appunto, di questa giovane scrittrice si esprime la disperazione di una bravissima ballerina , costretta a danzare al buio senza neanche uno straccio indosso, di lana o di qualsivoglia fibra naturale, che avvolge e riscalda e ti lascia respirare.

ovvero dei nostri giovani più preparati e più offesi dalla condanna all’universo claustrofobico che il mondo degli adulti gli ha riservato. Nella scrittura artificiale, acrilica appunto, di questa giovane scrittrice si esprime la disperazione di una bravissima ballerina , costretta a danzare al buio senza neanche uno straccio indosso, di lana o di qualsivoglia fibra naturale, che avvolge e riscalda e ti lascia respirare.

Gli ultimi articoli - Cultura

C’è Catania sullo sfondo dell’ultimo romanzo di Simona Lo Iacono (Virdimura, Guanda ed., 2024), ambientato nel

Sfogliando il libro di Maria Rosa Cutrufelli “Maria Giudice. La leonessa del socialismo” (Giulio Perrone, 2022),

È stata recentemente presentata l’ultima fatica storiografica di Adolfo Longhitano, Aci Aquilia nelle visite pastorali del

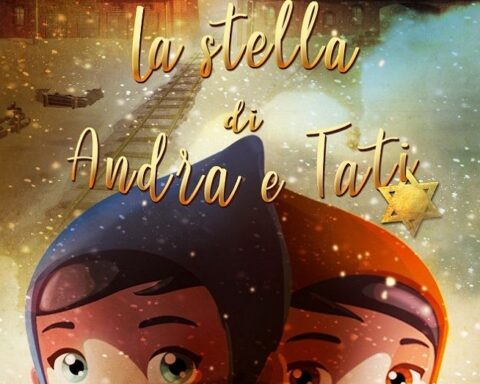

Prodotto da Rai e Larcadarte in collaborazione con il Miur, il cartone animato ispirato alla vicenda

In occasione del giorno della memoria che ricorre domani, 27 gennaio, segnaliamo il documento dell’Osservatorio contro